на новости ритейла

Получайте новости

индустрии ритейла первым!

Гол в свои ворота

Вера Краснова, Анастасия Матвеева, Дарья Денисова expert.ru

Введение специального антимонопольного порога для розничных сетей в 15%, предложенное ФАС, может защитить сиюминутные интересы мелких производителей, но стратегически сыграет против всех субъектов розничного рынка.

Вчера глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил установить уровень коллективного доминирования для торговых сетей на уровне 20%. Как разъяснил «Эксперту Online» Тимофей Нижегородцев, начальник управления ФАС по защите конкуренции в социальной сфере и торговле, предлагается снизить порог и для индивидуального и для коллективного (несколько крупнейших сетей) доминирования. Предложение по коллективному доминированию пока не выработано, индивидуальный же порог предполагается сделать ступенчатым. Первая ступень – 15%: как только сеть достигнет этого уровня присутствия на локальном рынке (например, на рынке какого-то муниципального образования), она попадает в региональный реестр ФАС и обязана будет подчиняться правилам взаимодействия поставщика и сети, которые сейчас обсуждаются специально созданным экспертным советом. «Фактически за ней начинают наблюдать», – поясняет Тимофей Нижегородцев. В отношении таких сетей упрощается порядок проведения расследований в случае жалоб от поставщиков на попытки дискриминации и навязывания услуг. Доказывать, что эта сеть – монополист, будет уже не нужно, и антимонопольная служба сможет инициировать проверку сразу же. В случае если правда будет на стороне поставщика, сети грозит оборотный штраф – от 1% до 15% от оборота. Вторая ступень индивидуального доминирования сети – такая же, как для всех отраслей, 35% объема рынка. По достижении этого показателя сетевой ритейлер лишится права на проведение сделок слияния и поглощения, а также права на участие в конкурсах на покупку земли и зданий в этом регионе.

Причины, по которым предложено ввести эти ограничения, в ФАС объясняют засильем крупных ритейлеров на некоторых локальных рынках, в результате чего страдают и более мелкие сети, и независимые торговцы, и местные поставщики. «Сети начали ставить безумные условия, лишающие производителя возможности развиваться, – считает Тимофей Нижегородцев. – Мы насчитали 30 дискриминирующих пунктов в договорах сетей с поставщиками. Например, обязательство поставщика компенсировать воровство его товара, представленного в торговой сети, или пункт, предусматривающий возможность одностороннего отказа сети от условий договора. Выкручивание рук поставщикам стало сутью и смыслом их деятельности. Крупные поставщики еще могут это выдержать, а мелкие – нет. Бессмысленно финансировать нацпроект по поддержке сельского хозяйства, если у сельхозпроизводителя нет возможности продать свою продукцию по разумной цене. Получается, что все инвестиции производитель несет сети в виде платы за вход и разнообразных бонусов, и реально мы финансируем не сельское хозяйство, а строительство новых торговых центров».

По мнению ФАС, «кабальные условия», которые ни один производитель не примет, будучи в здравом уме, есть следствие монопольного положения некоторых сетей. А монополия, в свою очередь, является отражением того, что на рынке розницы действует так называемый специальный фактор, а именно – дефицит торговых мест. «Наше универсальное законодательство не цепляет эти ситуации, но закон о защите конкуренции предусматривает возможность изменения порога доминирования в случае, если имеют место специальные факторы», – сообщил Тимофей Нижегородцев.

Большинство розничных сетей на заявление ФАС официально никак не отреагировали. Отчасти это связано с тем, что представители крупнейших сетей работают, по их словам, в «плотном контакте» с ФАС и еще надеются, что им удастся переубедить чиновников, чтобы не вводить ограничений в отношении крупного ритейла. Как сообщил Геннадий Фролов, директор по коммуникациям PR X5 Retail Group, предложения ритейлеров направлены на то, чтобы защитить интересы местных сельхозпроизводителей прямыми льготами для них, а не заградительными мерами в рознице. «При этом не надо путать тех же сельхозпроизводителей, действительно нуждающихся в защите, и крупных переработчиков, которые зачастую сами выступают в роли монополистов по отношению к мелким сельхозпроизводителям», – считает он.

В адрес российских переработчиков еще резче высказался Андрей Рогачев, создатель и бывший владелец сети «Пятерочка», в настоящее время развивающий проект сети гипермаркетов «Карусель». «Желание производителей ограничить розницу объясняется тем, что они стремятся получить прибыль нерыночным путем, – сказал он. – На самом деле у тех производителей, которые хотят и могут работать, таких как «Балтика», «Лебедянский», прибыльность феноменальная, намного выше, чем у западных компаний. А большинство российских предприятий еще и не начинали по-настоящему работать с себестоимостью».

По мнению представителей ритейла, введение ограничительных мер для сетевой розницы отбросит весь розничный рынок на несколько лет назад. «Это предательство интересов российских компаний, – заявил Андрей Рогачев. – У отечественной розницы было очень мало времени на развитие, тем не менее создана нормальная, живая индустрия, между сетями происходит здоровая конкуренция, и за счет нее клиенты получают все лучший и лучший сервис. По объему сетевой ритейл – одна из крупнейших отраслей российской экономики, и теперь она поставлена под удар».

Направлений «удара» два. Первое, на что обращают внимание сетевые игроки, это теневая экономика. По словам Геннадия Фролова, ограничение развития современных форматов розницы играет на руку прежде всего серому, теневому сегменту розницы. Последний составляет примерно 70 млрд долларов (против 140?150 млрд долларов официального рынка). Таким образом, отрасль пострадает не только с точки зрения развития качества продукции и услуг, но и собираемости налогов.

Второй удар связан с международной конкуренцией. Как считает Сергей Макшанов, управляющий ГК «Институт тренинга – АРБ Про», крупная сетевая розница – важнейший фактор сохранения экономического суверенитета страны, потому что это единственный способ наращивания нематериального капитала на рынках потребительских товаров (хочешь иметь бренд – вставай на полку) и единственный канал, обеспечивающий доступ производителя к потребителю в национальном масштабе. В идеале российские сетевые игроки должны стать для российских производителей и проводниками на международные рынки, ведь, по его словам, «попасть в те же западные сети в Европе с каким-нибудь нашим сырочком практически невозможно». Однако сейчас мы наблюдаем обратную картину, когда западный розничный капитал активно продвигается в России, продвигая и западные товарные бренды. Например, семья Мюлье развивает здесь уже четыре формата: сети «Ашан», «Леруа Мерлен», «Декатлон» и «Атак», – а всего у них 19 розничных форматов. «Поэтому ограничивать как-либо развитие российского ритейла сейчас попросту означает сдачу этого канала Западу», – заявил Сергей Макшанов.

Наблюдатели полагают, что единственное конкурентное преимущество российских сетей перед западными, которое было до сих пор, а именно более быстрые темпы роста, с принятием ограничительных мер будет подорвано. Правильный путь дальнейшего развития ритейла, по мнению Андрея Рогачева, – это консолидация сетей до уровня 20?40%. Сегодня все сети составляют не более 15% розничного рынка, а крупнейший игрок X5 Retail Group занимает не более 2,5% рынка.

Кстати, примеров из мировой практики контроля за розничными сетями, аналогичных предлагаемым, в ФАС привести не смогли. Так, по словам Тимофея Нижегородцева, на юге Европы, например в Италии, проблема диктата сетей неактуальна, так как они недотягивают и до половины объема рынка. Итальянский потребитель ориентирован на небольшие локальные магазинчики, и супермаркеты его не сильно прельщают. В странах Северной Европы, напротив, доля сетей может достигать 80% рынка.

Но европейские страны ориентированы на справедливое поведение: если поставщик обратится в суд, потому что ритейлер вынуждает его приобрести определенную услугу, суд, скорее всего, встанет на сторону поставщика. Для доказательства сговора руководителей двух компаний бывает достаточно констатировать факт разговора между ними. Регулирование же рынка розницы происходит с помощью косвенных мер: супермаркетам могут запрещать работать по выходным, обязать закрываться в определенное время, ограничивать площадь магазина. Соединенные Штаты и вовсе заинтересованы в отсутствии государственного регулирования, поскольку оттуда родом почти все крупные ритейлеры и крупные поставщики. Свои внутренние проблемы американские контрагенты легко решают через суд.

В качестве ближайшего к России примера Тимофей Нижегородцев назвал Восточную Европу, где, по его словам, «упустили розницу», и сейчас сети полностью подмяли под себя производителей. Правда, он забыл упомянуть, что национальных сетевых игроков в странах Восточной Европы практически не осталось.

Вера Краснова, Анастасия Матвеева, Дарья Денисова expert.ru

Введение специального антимонопольного порога для розничных сетей в 15%, предложенное ФАС, может защитить сиюминутные интересы мелких производителей, но стратегически сыграет против всех субъектов розничного рынка.

Вчера глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил установить уровень коллективного доминирования для торговых сетей на уровне 20%. Как разъяснил «Эксперту Online» Тимофей Нижегородцев, начальник управления ФАС по защите конкуренции в социальной сфере и торговле, предлагается снизить порог и для индивидуального и для коллективного (несколько крупнейших сетей) доминирования. Предложение по коллективному доминированию пока не выработано, индивидуальный же порог предполагается сделать ступенчатым. Первая ступень – 15%: как только сеть достигнет этого уровня присутствия на локальном рынке (например, на рынке какого-то муниципального образования), она попадает в региональный реестр ФАС и обязана будет подчиняться правилам взаимодействия поставщика и сети, которые сейчас обсуждаются специально созданным экспертным советом. «Фактически за ней начинают наблюдать», – поясняет Тимофей Нижегородцев. В отношении таких сетей упрощается порядок проведения расследований в случае жалоб от поставщиков на попытки дискриминации и навязывания услуг. Доказывать, что эта сеть – монополист, будет уже не нужно, и антимонопольная служба сможет инициировать проверку сразу же. В случае если правда будет на стороне поставщика, сети грозит оборотный штраф – от 1% до 15% от оборота. Вторая ступень индивидуального доминирования сети – такая же, как для всех отраслей, 35% объема рынка. По достижении этого показателя сетевой ритейлер лишится права на проведение сделок слияния и поглощения, а также права на участие в конкурсах на покупку земли и зданий в этом регионе.

Причины, по которым предложено ввести эти ограничения, в ФАС объясняют засильем крупных ритейлеров на некоторых локальных рынках, в результате чего страдают и более мелкие сети, и независимые торговцы, и местные поставщики. «Сети начали ставить безумные условия, лишающие производителя возможности развиваться, – считает Тимофей Нижегородцев. – Мы насчитали 30 дискриминирующих пунктов в договорах сетей с поставщиками. Например, обязательство поставщика компенсировать воровство его товара, представленного в торговой сети, или пункт, предусматривающий возможность одностороннего отказа сети от условий договора. Выкручивание рук поставщикам стало сутью и смыслом их деятельности. Крупные поставщики еще могут это выдержать, а мелкие – нет. Бессмысленно финансировать нацпроект по поддержке сельского хозяйства, если у сельхозпроизводителя нет возможности продать свою продукцию по разумной цене. Получается, что все инвестиции производитель несет сети в виде платы за вход и разнообразных бонусов, и реально мы финансируем не сельское хозяйство, а строительство новых торговых центров».

По мнению ФАС, «кабальные условия», которые ни один производитель не примет, будучи в здравом уме, есть следствие монопольного положения некоторых сетей. А монополия, в свою очередь, является отражением того, что на рынке розницы действует так называемый специальный фактор, а именно – дефицит торговых мест. «Наше универсальное законодательство не цепляет эти ситуации, но закон о защите конкуренции предусматривает возможность изменения порога доминирования в случае, если имеют место специальные факторы», – сообщил Тимофей Нижегородцев.

Большинство розничных сетей на заявление ФАС официально никак не отреагировали. Отчасти это связано с тем, что представители крупнейших сетей работают, по их словам, в «плотном контакте» с ФАС и еще надеются, что им удастся переубедить чиновников, чтобы не вводить ограничений в отношении крупного ритейла. Как сообщил Геннадий Фролов, директор по коммуникациям PR X5 Retail Group, предложения ритейлеров направлены на то, чтобы защитить интересы местных сельхозпроизводителей прямыми льготами для них, а не заградительными мерами в рознице. «При этом не надо путать тех же сельхозпроизводителей, действительно нуждающихся в защите, и крупных переработчиков, которые зачастую сами выступают в роли монополистов по отношению к мелким сельхозпроизводителям», – считает он.

В адрес российских переработчиков еще резче высказался Андрей Рогачев, создатель и бывший владелец сети «Пятерочка», в настоящее время развивающий проект сети гипермаркетов «Карусель». «Желание производителей ограничить розницу объясняется тем, что они стремятся получить прибыль нерыночным путем, – сказал он. – На самом деле у тех производителей, которые хотят и могут работать, таких как «Балтика», «Лебедянский», прибыльность феноменальная, намного выше, чем у западных компаний. А большинство российских предприятий еще и не начинали по-настоящему работать с себестоимостью».

По мнению представителей ритейла, введение ограничительных мер для сетевой розницы отбросит весь розничный рынок на несколько лет назад. «Это предательство интересов российских компаний, – заявил Андрей Рогачев. – У отечественной розницы было очень мало времени на развитие, тем не менее создана нормальная, живая индустрия, между сетями происходит здоровая конкуренция, и за счет нее клиенты получают все лучший и лучший сервис. По объему сетевой ритейл – одна из крупнейших отраслей российской экономики, и теперь она поставлена под удар».

Направлений «удара» два. Первое, на что обращают внимание сетевые игроки, это теневая экономика. По словам Геннадия Фролова, ограничение развития современных форматов розницы играет на руку прежде всего серому, теневому сегменту розницы. Последний составляет примерно 70 млрд долларов (против 140?150 млрд долларов официального рынка). Таким образом, отрасль пострадает не только с точки зрения развития качества продукции и услуг, но и собираемости налогов.

Второй удар связан с международной конкуренцией. Как считает Сергей Макшанов, управляющий ГК «Институт тренинга – АРБ Про», крупная сетевая розница – важнейший фактор сохранения экономического суверенитета страны, потому что это единственный способ наращивания нематериального капитала на рынках потребительских товаров (хочешь иметь бренд – вставай на полку) и единственный канал, обеспечивающий доступ производителя к потребителю в национальном масштабе. В идеале российские сетевые игроки должны стать для российских производителей и проводниками на международные рынки, ведь, по его словам, «попасть в те же западные сети в Европе с каким-нибудь нашим сырочком практически невозможно». Однако сейчас мы наблюдаем обратную картину, когда западный розничный капитал активно продвигается в России, продвигая и западные товарные бренды. Например, семья Мюлье развивает здесь уже четыре формата: сети «Ашан», «Леруа Мерлен», «Декатлон» и «Атак», – а всего у них 19 розничных форматов. «Поэтому ограничивать как-либо развитие российского ритейла сейчас попросту означает сдачу этого канала Западу», – заявил Сергей Макшанов.

Наблюдатели полагают, что единственное конкурентное преимущество российских сетей перед западными, которое было до сих пор, а именно более быстрые темпы роста, с принятием ограничительных мер будет подорвано. Правильный путь дальнейшего развития ритейла, по мнению Андрея Рогачева, – это консолидация сетей до уровня 20?40%. Сегодня все сети составляют не более 15% розничного рынка, а крупнейший игрок X5 Retail Group занимает не более 2,5% рынка.

Кстати, примеров из мировой практики контроля за розничными сетями, аналогичных предлагаемым, в ФАС привести не смогли. Так, по словам Тимофея Нижегородцева, на юге Европы, например в Италии, проблема диктата сетей неактуальна, так как они недотягивают и до половины объема рынка. Итальянский потребитель ориентирован на небольшие локальные магазинчики, и супермаркеты его не сильно прельщают. В странах Северной Европы, напротив, доля сетей может достигать 80% рынка.

Но европейские страны ориентированы на справедливое поведение: если поставщик обратится в суд, потому что ритейлер вынуждает его приобрести определенную услугу, суд, скорее всего, встанет на сторону поставщика. Для доказательства сговора руководителей двух компаний бывает достаточно констатировать факт разговора между ними. Регулирование же рынка розницы происходит с помощью косвенных мер: супермаркетам могут запрещать работать по выходным, обязать закрываться в определенное время, ограничивать площадь магазина. Соединенные Штаты и вовсе заинтересованы в отсутствии государственного регулирования, поскольку оттуда родом почти все крупные ритейлеры и крупные поставщики. Свои внутренние проблемы американские контрагенты легко решают через суд.

В качестве ближайшего к России примера Тимофей Нижегородцев назвал Восточную Европу, где, по его словам, «упустили розницу», и сейчас сети полностью подмяли под себя производителей. Правда, он забыл упомянуть, что национальных сетевых игроков в странах Восточной Европы практически не осталось.

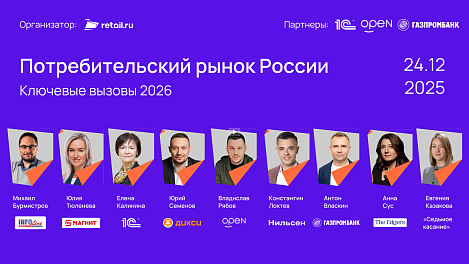

Юрий Семенов, «Дикси»: «2025 год стал для нас рекордным по многим ключевым показателям»

Как сеть трансформирует бизнес-процессы, программу лояльности, какие новые сервисы и категории развивает.